|

|

20分

(5分)

|

|

板書

| ○ |

失語症患者の看護

失語とは→言語障害

1.失語

2.構音障害

テキストP.15 図1.2-5「失語図式」を提示する. |

|

|

|

|

|

説明

| ○ |

失語症は,大脳皮質の言語領域の障害により起こる. |

| ○ |

運動失語と感覚失語がある.

言われている内容の理解はでき,伝えようとしてもしゃべるということができないのが運動失語

言われている内容が理解できず,コミュニケーションをとれないのが感覚失語

どちらもコミュニケーションがとれないが,運動失語の場合は文字盤などによるコミュニケーションが可能である. |

| ○ |

失語症患者とのコミュニケーションのポイントについて,テキストP.102 表2.3-1「失語症患者とのコミュニケーションを促進するための10項目」を使用して説明する. |

|

| ○ |

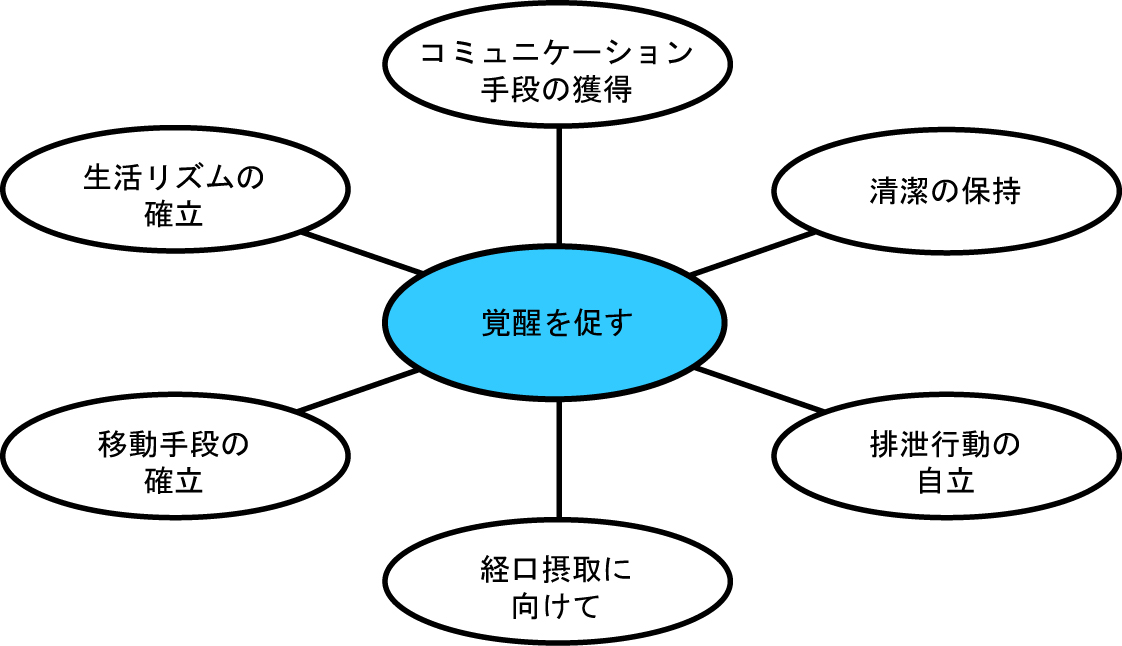

本人のコミュニケーションについてアセスメントし,その人に合ったコミュニケーション手段の確立を目指すことが大切であることを意識づける. |

|

|

(5分)

|

|

| 4. |

失行・失認患者の看護

1)失行・失認が日常生活に及ぼす困難さ

|

|

|

説明

| ○ |

失行とは

何かを行おうとしても,そのやり方がわからなくなる.

→観念失行,着衣失行 |

| ○ |

失認とは

感覚を受け取ることには障害がないのに,受け取った感覚情報が何を意味するのかわからない状態

→視覚失認,相貌失認,半側空間無視,病態失認など |

| ○ |

良く遭遇するのは

| 1. |

半側空間無視

無視している側の認識ができないため,ぶつかったり転倒するなどの危険がある.

対応:食べ物を残す,整容動作も認識している側だけになるため,注意を促し援助を行う. |

| 2. |

着衣失行

どこから手を入れたり首を通していいのかわからない.

対応:着やすい服を選び,着衣をおく方向や手を通す順番などを決め,統一した関わりを根気よく続ける. |

|

| ○ |

患者自身が意識している場合は混乱や落ち込みも激しい.その人のペースを尊重して関わることが大切である. |

|

|

|

(10分)

|

|

説明

| ○ |

それを元に,口腔期,咽頭期,食道期のそれぞれが障害されることにより栄養摂取が不可能となることを理解させる.

| 1. |

口腔期

舌の運動が悪いことにより食塊を形成できない.摂食前訓練や舌の運動を行う. |

| 2. |

咽頭期

口蓋垂の偏位などで食物や水分が逆流するので,口蓋弓や咽頭のマッサージを行う.誤嚥を防ぐ体位で摂食を試みる. |

| 3. |

食道期

胃からの逆流がある場合には食事量を制限したり,姿勢を整えリラックスできるように援助する. |

|

|

| ○ |

グラフィカアドバイザ「疾病の成り立ち 病態生理学」の資料映像「嚥下造影:VF」(1分)を視聴する. |

|